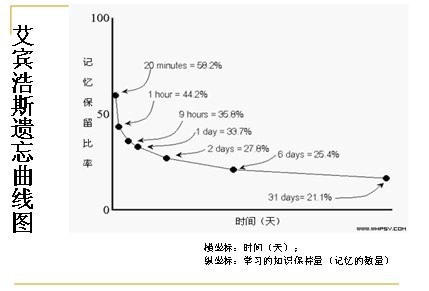

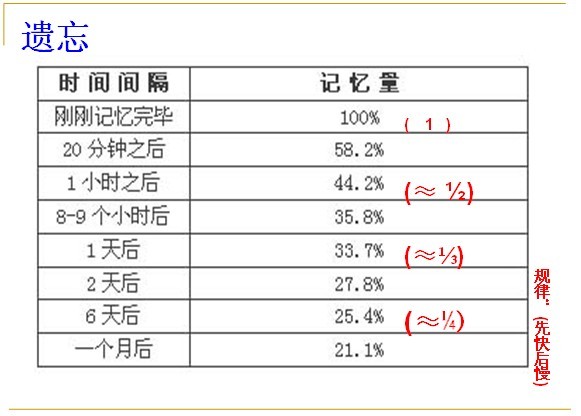

德国著名心理学家艾宾浩斯(Hermann Ebbinghaus, 1850-1909)于1885年发表了他的实验报告。实验报告中他描绘出一条揭示遗忘规律的曲线:艾宾浩斯遗忘曲线。这条曲线告诉人们,学习中需要克服的最大问题是遗忘。而遗忘是有规律的,遗忘的进程不是均衡的。全新的知识在初次学习之后只能在大脑保留很短的时间,如果不进行再次学习,就会忘记。但是在忘记之前进行再一次学习(第二次学习),那么这次能够记住的时间将比第一次学习后记忆的时间要长。第三次学习后记忆的时间又比第二次的记忆时间更长。到了一定次数的复习后,原来新的知识就几乎不再遗忘了。

苦中苦® 学习和复习单词的过程,充分应用了艾宾浩斯记忆与遗忘曲线所揭示的规律,有针对性地在每一个遗忘临界点(将忘未忘的关键时段)设计了学习环节,实现单词记忆的最优、最简方案。

概要地说,认知负荷理论认为,由于大脑在处理信息时的记忆容量是有限的,(1)当需要学习的材料同时大量涌入时,(2)当学习材料的复杂程度过高时,(3)当学习材料的呈现方式设计不当时,都会导致认知过载,即因信息过量、过难、过乱而导致大脑无法处理的情形。认知过载会损害大脑的图式学习机制,最后导致学习效率低下(Sweller, 1988)。

就单词记忆而言,学习者也可能面临同样的认知过载问题。这是因为(1)一个新单词需要记忆的最基本要素就至少有4项,包括拼写、发音、词性和汉语意思;(2)一个单词往往有多个意思;(3)单词的每个意思往往都配有多个例句;(4)单词有一个或多个同义词和/或反义词;(5)单词有用法、搭配说明;(6)单词有构词特点;(7)单词有配套的试题… 这些全新的信息同时出现,同时要求记忆时,必然导致大脑的重大负担,出现认知过载现象。这也从一个角度说明为什么背字典的方法不可取。而大多数的词汇书,都因考虑信息要“全”,应试要“通”,把一个单词的所有信息均涵盖进去,有的把单词切分成十分罕见的词根、词缀;有的增加毫无逻辑的所谓联想。一个单词的信息就占据半页版面甚至一整页版面。这些都大大增加了学习单词的信息量,极易引起“一看头就大了”的反应(认知过载)。

为了避免学单词过程中出现认知过载问题,苦中苦® 推出的单词信息量控制在短期记忆可处理的信息块数量范围之内,一般认为5-7个信息块是大脑能够有效处理的信息单位个数。这包括基本项(1)一种拼写(2)一种发音(3)一个词性(4)一个汉语意思 和扩展项(部分单词才有)(5)关联意义一至两个(6)例句一个。

这样确保每个单词的学习过程都不会有过大负担,学习能顺利进行,保持长时间的高效率进展。

(多义、多音、多形的单词是如何处理的?参考FAQ)

术语英汉对照

认知负荷理论:cognitive load theory

认知过载:cognitive overload

工作记忆(短期记忆):working memory (short-term memory)

图式学习机制:schema acquisition

效率低下:low performance

信息块:information chunk 指性质相同,关联紧密的一组信息。如:I often wake up at 6:30. 可分为4个信息块:I, often, wake up, at 6:30.

教育心理学认为,心理暗示和记忆有着密切的关系。对学习单词来说主要有以下意义:

(1) 如果学习者接触新的单词时,把该词判断为“太偏僻”、“不常用”、“超纲”,那么,学习者的大脑里就会产生类似于“我不需要记住这个单词”的反应,今后学习者要记住这个单词就很难。因此,无论什么时候学习新单词,都不要对单词进行类似的判断,影响大脑接纳该词的积极性。

(2) 如果学习者第一次学习某个单词时,就告诉自己说,学习一次记不住,一定要等以后复习后才能记住。那么,大脑里也会出现类似于“这一次我可以不记住,等待下一次吧。”的反应,这样就会大大降低记忆单词的效率。 因此,学习者每次接触一个单词,要对自己说,“这次就要记住你!” 这样大脑也会作出更加积极的记忆努力,使单词记忆的时间更长。

为了增强积极的心理暗示,苦中苦® 专门设计单词飘入大脑的动画暗示过程。在学习者认为本次学习单词已经掌握时,出现3秒左右的飘移动画。目的是提醒学习者,要给单词的每个学习环节留下一定的时间,让单词在大脑里产生更深的印记。建议学习过程中不要求“快”,而要求“牢”。